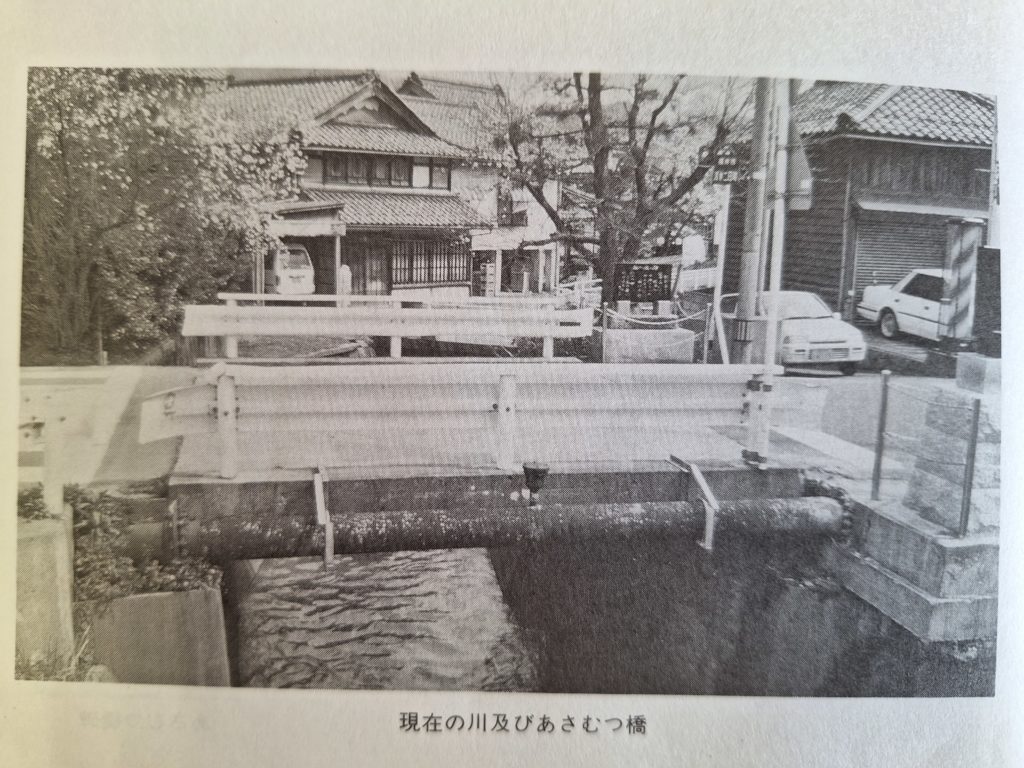

浅水の宿場町を南北に分ける浅水川にかけられ、歴史的な記録や歌が複数ある「あさむつ橋」。越前地理便覧によると、その長さは約24メートルもあったとか。北陸道を往還する人たちに親しまれ、歴史に残る様々な人物も「あさむつ橋」を取り上げる「名所」だということに驚きます。

平安時代の清少納言がかいた「枕草子」は、日本の風景など趣のあるところを語った随筆です。冒頭は四季それぞれの見どころ、「春は、あけぼの---」「夏は、夜---」「秋は、夕暮れ---」「冬は、つとめて(早朝)---」というのが有名ですが、この清少納言が、橋シリーズを取り上げ最初に書かれているのが「あさむつ橋」。十二単のような着物を身にまとい「橋は、あさむつの橋、ながらの橋、浜名の橋・・・」と語られた、そんな名所が麻生津にあったと想像するのもおもしろいものです。

江戸時代、松尾芭蕉が今の俳句のもとである「俳諧(はいかい)」をよみ、紀行文『おくのほそ道』で旅の体験を数々の名句でまとめたことも有名です。芭蕉の旅で、越前での最大の目的は、元禄8月15日に敦賀気比の松原で月見をすることだったそうで、芭蕉は、13日夜も明けきらないうちに北陸道を南に向け進み、明け六つ時(朝六時頃)、ちょうどあさむつ橋の付近で夜が明けたのだとか。「あさむつや月見の旅の明けばなれ(芭蕉)」。あさむつ橋のあさむつと、明け六つをかけ、「月見をして一晩歩いていたら、朝になって白々としてきた」とうたわれたのだそうです。

鎌倉時代の終わりごろになるのか、史話『太平記』によれば、新田義貞の妻である勾当内侍(こうとうのないじ)が、義貞の戦死を知らされ泣き悲しまれたのが、あさむつ橋であったとか。愛しい義貞中将の安否を知ろうと京から杣山(そまやま)まで移動し、さらに中将が燈明寺(現新田塚)に向かったということで、それを追ってあさむつ橋のところまで来たときに・・そこでなんと「討死された」と聞かされたのだそうです。その描写はとても心打つものがあります。

これらの記録が麻生津の数々の資料に残っています。数え切れない人々が行き交い、様々な時代が過ぎていった「あさむつ橋」が、今でも人々の心に残っているということでしょう。あそうづっこも、歴史を知りふるさとを愛する人になってほしいものです。

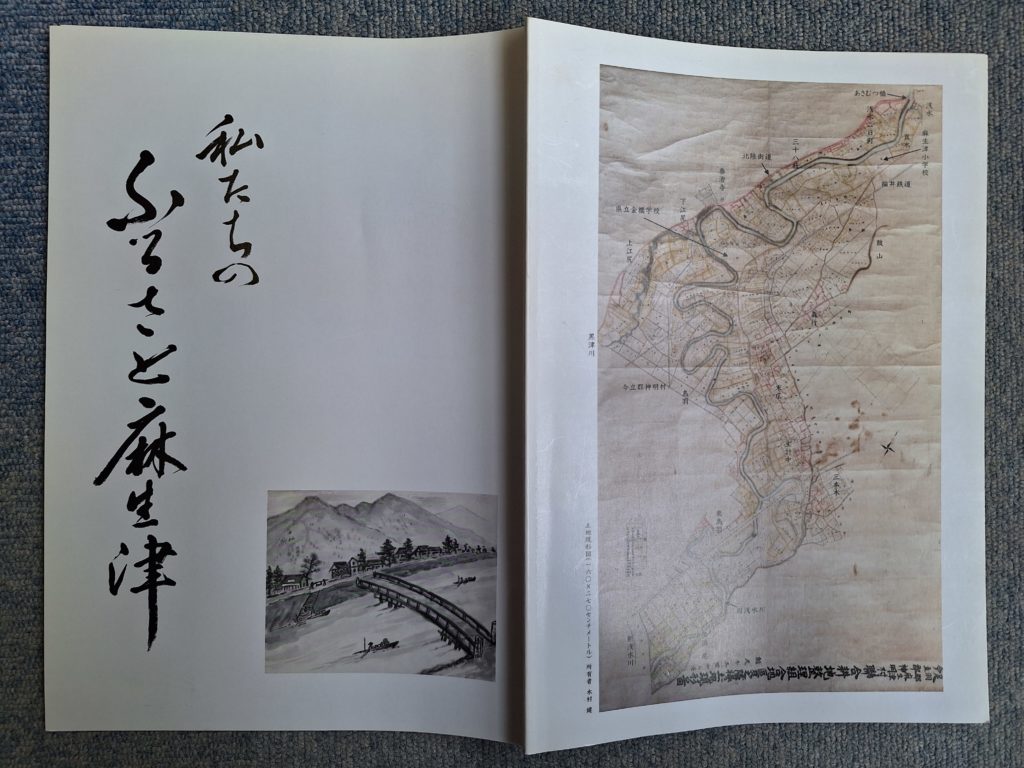

参考:麻生津風土記(H3年)、私たちのふるさと麻生津(H23年)、麻生津村誌(S54年)、福井県史、DVDブラブラあそうづ(H30年)